2025年8月30日,作为UCCA尤伦斯当代艺术中心“皮皮乐迪·里思特:掌心宇宙”展览平行讲座“她的宇宙:女性在文学、社会学和电影学中的位置”系列的首场活动,“她的大自然:当代新女性写作之光”由北京师范大学文学院教授张莉主讲,聚焦“新女性写作”的当代表达与实践。下文根据讲座内容整理而成。

引言:女性写作的无限可能

学者张莉介绍道,之所以关注这个话题,是因为在许多作家的作品中,她看到大量关于大自然的理解与书写,尤其是大自然与女性之间的某种深刻联系。我们在谈论女性写作时,往往会强调她们在两性关系、婚姻、家庭等方面的书写如何尖锐、独特。但事实上,这样不断地分析和阐释,某种程度上却限制了女性写作的发展空间。那么,女性写作的天地究竟应该是什么样子的呢?她的理解是,男性写作的天地有多广阔,女性写作的天地就同样应该有多广阔。正因如此,张莉将此次演讲题目定为“她的大自然”,希望通过介绍当代乃至近百年来中国女性作家笔下的大自然景象,让大家重新认识什么才是真正的女性写作。

提到“女性写作”,可能很容易会联想到一些刻板印象,这并不是我们的过错,而是长期以来文学研究的话语建构以及部分作家自我表述的结果。因此,这也是今天讲座的起点。“她的大自然”中的“她”,指的正是女性——女性作家眼中的自然世界,以及她们独特的文学创造力。

张莉在演讲中介绍了四位作家。首先是萧红,这位中国现代文学史上重要的作家,过去人们常从多种角度解读她,却少有从“自然”视角切入。随后,她聚焦当代女性写作之光,选取三位不同年代的代表。70后的乔叶以《宝水》荣获茅盾文学奖,彰显当代女性作家的重要贡献;李娟以《我的阿勒泰》广为人知,作品展现了独特的自然书写;90后的杜梨则以新锐姿态崭露头角,她获选“持微火者·女性好书榜”年度作家,在颐和园工作,并凭借文章《我在颐和园为人民服务》引发广泛关注,展现了新一代女性对自然的独特表达。

“她的大自然”活动现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心报告厅,北京,2025年8月30日。

萧红:“人和动物一起忙着生,忙着死……”

张莉首先介绍了萧红的创作起源。她指出,萧红生于1911年,去世于1942年,年仅31岁。这样一位女子,却写下了中国文学史上极其重要的作品。大家在语文课本里读过她的很多作品,例如《火烧云》《回忆鲁迅先生》《祖父的园子》等。谈到萧红,张莉特别提及《生死场》。这部作品出版于1935年,今年正好是其出版90周年。《生死场》描写的是日本侵略中国的现实,是抗战文学的代表。当时萧红只有24岁,因为她对于大自然的感知,使她对整个世界发生了不一样的理解。书中最重要的一句话是“人和动物一起忙着生,忙着死”,将民族的懵懂生存与动物的生存并置。张莉进一步指出,《呼兰河传》是萧红的第二部中篇作品。这部以童年生活为素材的小说创作于她生命的最后阶段。这部小说发表于1941年,次年一月她就在炮火连天的医院里去世了。在书中,萧红描写了大自然的优美景象,例如:

“花开了,就像花睡醒了似的。鸟飞了,就像鸟上天了似的。虫子叫了,就像虫子在说话似的。一切都活了。都有无限的本领,要做什么,就做什么。要怎么样,就怎么样。都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就爬上房。黄瓜愿意开一个谎花,就开一个谎花,愿意结一个黄瓜,就结一个黄瓜。若都不愿意,就是一个黄瓜也不结,一朵花也不开,也没有人问它。玉米愿意长多高就长多高,他若愿意长上天去,也没有人管。蝴蝶随意的飞,一会从墙头上飞来一对黄蝴蝶,一会又从墙头上飞走了一个白蝴蝶。它们是从谁家来的,又飞到谁家去?太阳也不知道这个。

只是天空蓝悠悠,又高又远。”

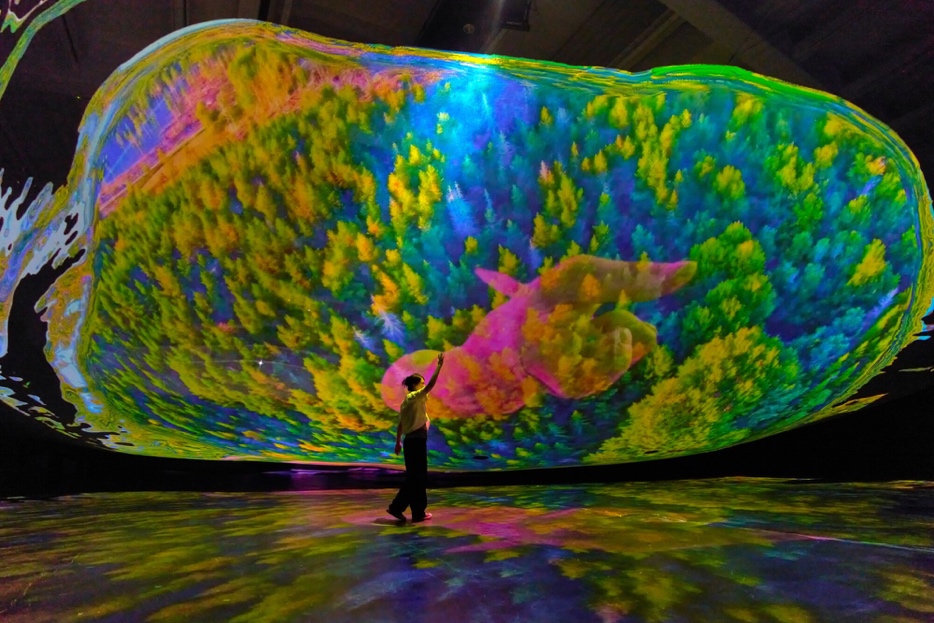

“皮皮乐迪·里思特:掌心宇宙”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心提供。

她的作品中充满了浓烈的女性气质,尤其体现在她对色彩的运用上。当伸手触摸那些布料,我突然明白了为什么我们要去美术馆看展览,因为只有在那样的空间里,当你用手触摸到质地,感受到光与影的交错,才会真正体会到什么是“掌心宇宙”,才会明白拥有自己的宇宙和大自然的感受。

我看到作品中有一个小女孩,在海滩上、在水中游泳,在森林中穿行,甚至延伸到宇宙的场景。我顿时意识到,这正是作家与艺术家的创造力所在,他们把原本看似与我们无关的宇宙重新拉近。观看时,我甚至将头伸出装置的一角,看到了更广阔的宇宙,仿佛自己置身于一个空无一人的宇宙空间。

“皮皮乐迪·里思特:掌心宇宙”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心提供。

吴伊瑶:谢谢张老师。在皮皮乐迪的作品中,我们能够看到她在瑞士拍摄的自然景象。当然,那样的自然与我们所共享的自然经验还是有所不同。如果我们把视线稍稍拉回到东亚的语境中,我想请教张老师,东亚的女性作家是否会有一种共享的、对于自然的描述或经验?中国当代女性作家与日韩的当代女性作家,在面对自然、书写个体经验时,会有哪些不同的表达方式呢?

张莉:因为我自己长期从事中国女性文学研究,所以对中国女性作家笔下的大自然书写感受更为切身。我也读过大量韩国女性作家的作品,觉得她们特别重要的一个特点是更敏锐、更尖锐地揭示女性在家庭、婚姻以及社会处境中的问题,她们的表达往往更有切肤之痛。

在韩国作家中,我对韩江的作品尤为偏爱。她有一部作品写到一位女性,她有一天希望自己变成一株植物。原因是她觉得城市的水太脏了,污染太严重,所以她不愿再吃东西,坚持素食。直到有一天,她的丈夫回到家,发现妻子在阳台上,因为她已经变成了一株植物。丈夫于是每天用清水给她浇水,她也会随着季节变化落叶、结果。在这里,韩江通过植物,重新思考人与世界的关系。植物在生物链中被认为低于动物和人类,而她却让女性化为植物,以一种极其温柔、无害的方式表达了内心的愤怒和抗争。

韩江还有另一部作品,同样写到一个妻子渴望成为树。因为她坚持不吃肉,她的爸爸和丈夫对此都非常不满,尤其是爸爸,强迫她吃肉,说:“人家都吃肉,你为什么不吃肉?”于是,这位女性渴望变成一棵树,这实际上是她对权力的一种极端反抗。

而萧红在描写大自然时有非常独到的笔触,她写到园子里的玫瑰花时形容“像酱油碟子那么大”。因为她作为女性,对酱油碟格外熟悉,而她把这种日常物品与玫瑰花相提并论时,同时赋予了酱油碟一种优美与诗意。

这让我想到电影《好东西》中的一个片段,小孩和小叶一起猜声音的来源,小孩说是河马的声音,但实际上是妈妈工作的声音。影片把女性日常生活中的元素与大自然的声音并置、转译,创造出新的意义。韩江和萧红在写作中其实也运用了类似的方式,她们通过这样的表达,让我们感受到大自然和生活都是美好的,连最寻常的酱油碟也是美好的。

“她的大自然”圆桌讨论现场

吴伊瑶:刚刚张老师也提到,很多影视作品与文学之间存在一种意象的共享,或者说影视作品是对文学书写的视觉化呈现。张老师之前的代表作品《我看见无数的他》,实际上就是和女孩们一起聊文学、聊电影的成果。因此,我也想请教张老师,您认为在文学和电影中所呈现的那种“新”,究竟是什么?而对于文学来说,新女性写作的这个“新”,是否也在影视作品和电影中得到了体现?

张莉:对,其实我理解的“新女性写作”,一方面就是要让目光更为辽远。因为当作家在面对大自然也好、宇宙也好时,如果能够超越既定的语法,创造出新的表达,就会开辟出一种新的可能。

在电影中,我们也能看到类似的现象。不论是电影还是小说,今天真正要面对的问题是,如何用属于自己的语法和词汇,去完成一种新的创造,进而创造一个新的世界。

皮皮乐迪·里思特也是打破旧的界限,去创造全新的语法的典型例子。今天我还看了陈可的“无名包豪斯”展览,也非常震撼。有一幅作品是在织布机背后的一个无名女性形象。那一刻我感受到一种新的价值观,我们熟悉丝绸的美丽,却很少意识到那是女性的创造。再想想中国历史,明清时期,茶叶和丝绸在对外贸易中举足轻重,但很少有人会将它们与女性联系起来,而事实恰恰相反。这样的新视角、新的女性价值观和方法论,才是构建新语法的根本。

“陈可:无名包豪斯”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心提供。

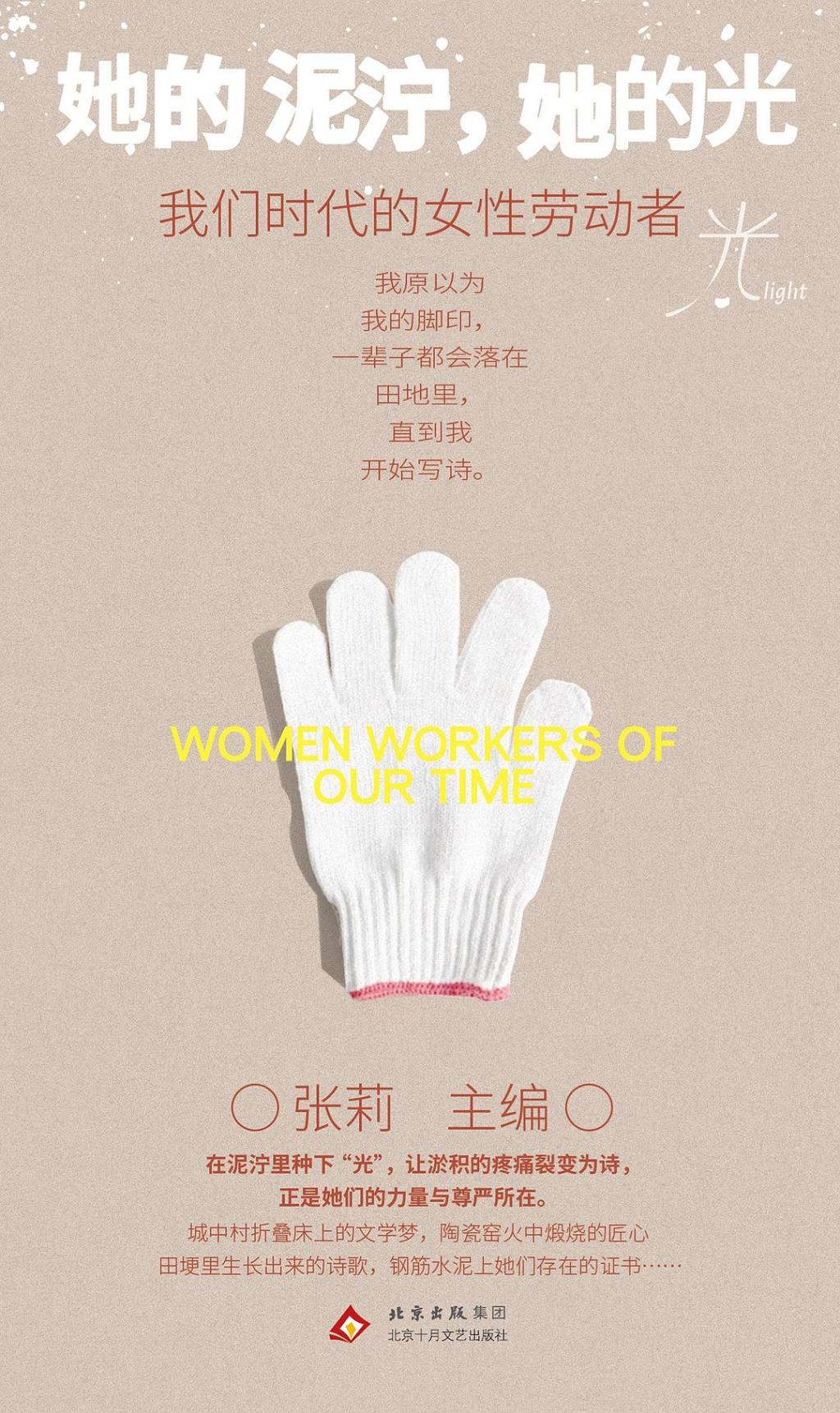

吴伊瑶:张老师刚才提到陈可老师的那幅作品呈现了坐在织布机后的女性劳动者形象。张老师最近主编的新书《她的泥泞,她的光》,正是关注“劳动”这一主题。所以接下来,我也想请张老师从这个角度展开介绍一下这部作品。

张莉:这本书我想先给大家看一下封面,我自己特别喜欢,因为上面是一只白手套。可能在座的各位都比较年轻,但在我中学时代,我对戴白手套的人充满了尊重,因为他们代表着各行各业的劳动者形象。这本书是我主编的“光”系列的一部分。第一本叫《拿起笔,制造光》,寓意是希望所有女性都能拿起笔书写自己的生活。今年的题目是《她的泥泞,她的光》,每一位劳动者都会经历疲惫和困顿,这些都是无形的“泥泞”。很多人觉得这让自己显得不干净,但这些正是劳动者身上的光。

我希望编一本关于劳动和劳动者的作品集,邀请作家们记录劳动者的生活。书里收录了工厂里的“泥土妹”“水泥妹”,也有单身母亲的日记,还有桑格格老师关于陶艺师的写作。我们也特别邀请了范雨素、韩世美、王柳云等劳动者作家,她们有的是家政工人,有的是农村劳动者,也有画画同时写作的人。比如韩世美,作为“田埂上的诗人”,她在田野里写诗,那种从大地生长出来的声音让我非常感动,我希望更多人能听到。书里还有摄影师向极轩拍摄的影像,记录了全职妈妈、流水线女工、外卖骑手等各行各业女性劳动者的日常。我希望通过文字和影像,呈现出这个时代的新女性之光。

当我把“泥泞”和“劳累”视为光的时候,我的生活支点就会发生变化。虽然我们常常自嘲,但同时我们也要相信,自己是有光的人。书的封面写道:“我们时代的女性劳动者,我原以为我的脚印,一辈子都会落在田地里,直到我开始写诗。让在泥泞里种下光,让淤积的疼痛裂变为诗,正是她们的力量与尊严所在。”我始终相信,当我们痛苦、彷徨、走投无路的时候,如果有一天拿起笔,那些疼痛与失败都会成为写作的素材,让生活发生改变。生活中那么多的不如意,我们却有办法去战胜它,这就是艺术创造在我们这个时代永远不会没落的一个原因,因为它们是人类治愈自我的重要力量。

我希望在座的各位都能拿起笔,制造属于自己的光。不论男女,都能让生命裂变为诗。谢谢大家。

(活动链接:https://ucca.org.cn/program/she-universe-womens-position-in-literature-sociology-and-film-studies/)

还没有评论,来说两句吧...